Text: Cornelia Freund

Die Arbeiten der Geoinformatiker:innen dienen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung als Basis für eine nachhaltige, innovative Stadtplanung. Lebenszyklen von Gebäuden analysieren, Kennzahlen ableiten – das digitale Modell oder ein daraus geklonter digitaler Drilling ermöglicht, diese Was-wäre-wenn-Szenarien darzustellen. „Wichtig sind Standardisierungen, die wissenschaftliche Ergebnisse auf andere Städte übertragbar machen“, erläutert Kolbe seinen Ansatz: „Schließlich forschen wir nicht zum Selbstzweck, sondern unterstützen Stakeholder aus Unternehmen, aus der Stadtentwicklung und der Zivilgesellschaft durch unseren Fundus an Methoden und Werkzeugen.“

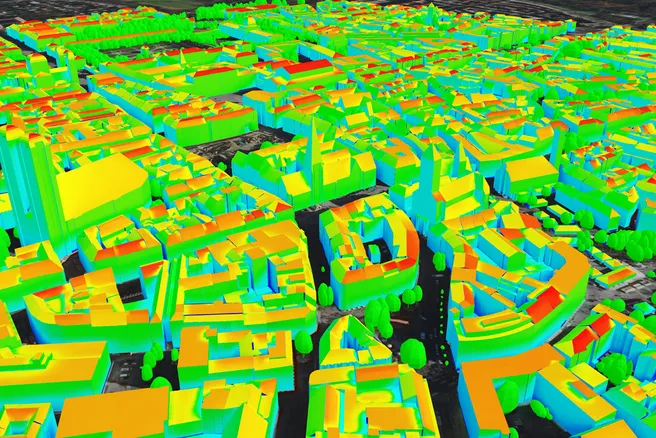

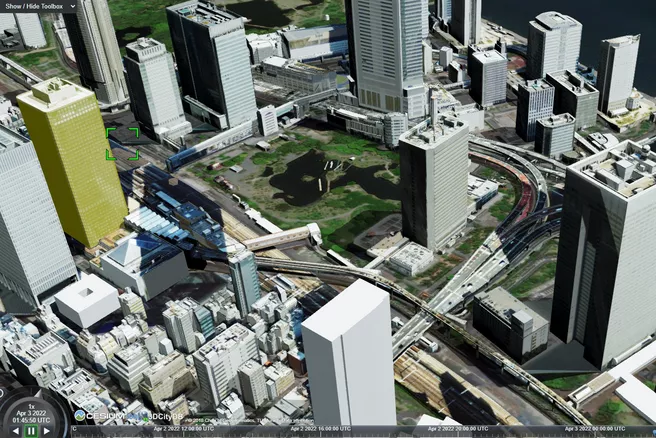

Bereits im Jahr 2003 initiierte er den Standard CityGML und setzte damit im internationalen Umfeld Maßstäbe. Das Format verwenden mittlerweile viele Megacities wie Tokio, Singapur, oder New York und Metropolen wie Helsinki, Rotterdam, Wien, Hamburg oder München. Aber auch die nationalen Geodaten zu den Gesamtbeständen aller Gebäude in Deutschland oder den Niederlanden sind nach dem CityGML-Standard erfasst und strukturiert. Der Standard erlaubt, städtische Objekte mit deren 3D-Geometrie und -Topologie, Semantik und Erscheinung in verschiedenen Versionen und Details zu modellieren. In der zuletzt veröffentlichten Version 3.0 können zudem hochdynamische Informationen, etwa die Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf, Wasserpegel von Hochwässern, Verkehrsdichten in einzelnen Straßen repräsentiert und beliebige Sensoren mit 3D-Modellen verknüpft werden.

Im Maschinenraum der 3D-Stadtmodell-Entwicklung

Innerhalb der TUM School of Engineering and Design findet ein reger Austausch zwischen den Forschenden statt. „Wir sind der Maschinenraum für Kolleginnen und Kollegen, die semantische 3D-Stadtmodelle für ihre jeweiligen Fachthemen einsetzen“, betont Kolbe. In verschiedenen Anwendungsfällen und über Forschungsdisziplinen hinweg sind die digitalen Modelle bereits im Einsatz.

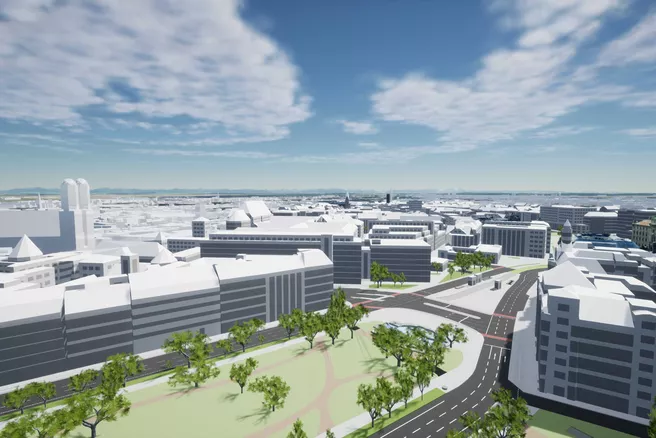

„Ein Team am Lehrstuhl für Verkehrstechnik simuliert im Projekt „Digitaler Zwilling München“ den Verkehr in der bayerischen Metropole und setzt Mobilitätsszenarien mit Game Engines in 3D-Visualisierungen um“, erzählt Projektleiter Dr. Andreas Donaubauer. Wie sich das Fahren auf Münchens Straßen mit einem Lastenrad oder einem Rollstuhl anfühlt, machen Simulatoren und eine Virtual-Reality-Brille erlebbar. So sollen potenzielle Gefahrensituationen bei der Verkehrsplanung früh erkannt und verhindert werden.

Münchner Bürgerinnen und Bürger konnten das anschauliche digitale 3D-Stadtmodell beispielsweise bereits in einer öffentlichen Diskussion zu Radwegen an der Boschetsrieder Straße erleben. Hier setzte das Mobilitätsreferat der bayerischen Landeshauptstadt Virtual Reality ein, um Entwicklungen zu veranschaulichen und Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Einen spielerischen Zugang zu einem digitalen Beteiligungsprozess entwickelte Lehrstuhlmitarbeiter Christof Beil, indem er ein Minecraft-Modell des Olympiastadions berechnete. Das Modell in Computerspiel-Optik soll jüngere Bürgerinnen und Bürger anregen, sich kreativ mit der Entwicklung ihres Lebensraums auseinanderzusetzen, und Innovationsräume schaffen.

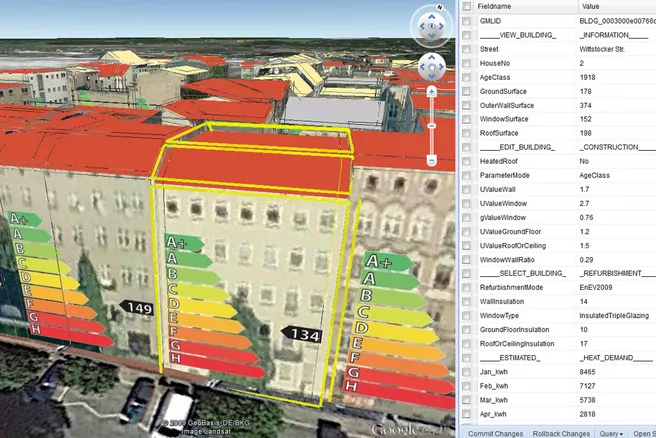

Wie interdisziplinär die Wissenschaft Stadtmodelle von Kolbes Team nutzt, zeigt auch das Beispiel von Dr.-Ing. Hannes Michael Harter, der am Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen in seiner Dissertation die Lebenszyklen großer Wohngebäude auf Basis semantischer 3D-Stadtmodelle untersuchte, wobei die Städte München und New York City durchgerechnet wurden. Die Ergebnisse seiner Arbeit zeigen, dass trotz ambitionierter Entwicklungsszenarien für große Gebäudebestände beachtliche Energiebedarfe und daraus hohe CO2-Emissionen und Kosten anfallen.

Die Katalogisierung der Stadt

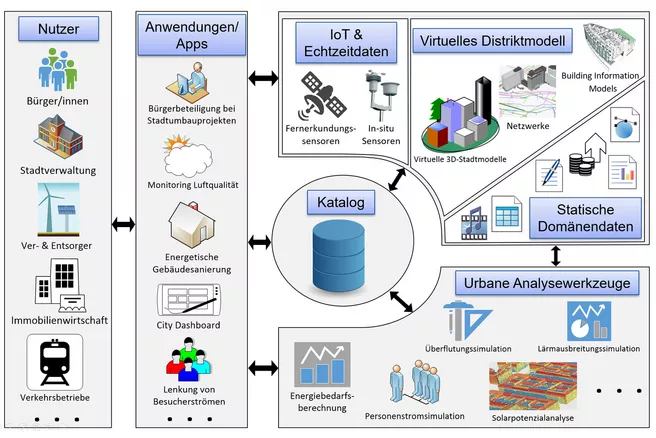

Egal ob Energie, Lärm oder Feinstaub: Damit das Leben in Metropolen lebenswert bleibt, müssen Kommunen zuverlässig planen. Das Konzept „Smart District Data Infrastructure” (SDDI) gibt Planer:innen das dafür nötige, flexibel einsetzbare Werkzeug an die Hand. Entstanden am Lehrstuhl für Geoinformatik der TUM, lassen sich mit dem Katalog Städte oder einzelne Stadtteile als virtuelle 3D-Stadtmodelle abbilden und mit dynamischen Daten - Stadtklimamessstellen, Wetterradar, Verbrauchsmessgeräte/Smart Meter und Videokameras - verknüpfen. So können zukünftige Entwicklungen anschaulich simuliert und Lösungsansätze frühzeitig fachübergreifend erarbeitet werden. Was das SDDI-Framework einzigartig macht: Das semantische 3D-Stadtmodell ist Dreh- und Angelpunkt für alle Daten, auf dessen Grundlage Informationssysteme intelligent miteinander vernetzt sind.

Bürger:innen, die Stadtverwaltung, Ver- und Entsorger, Verkehrsbetriebe oder die Immobilienwirtschaft können damit beispielsweise die Energiebedarfe oder das Solarenergiepotenzial für Gebäude berechnen, Verkehrsdichte und Personenströme, Lärmausbreitung oder Überflutungen simulieren. Die auf offenen Standards basierende SDDI betrachtet die Auswirkungen geplanter Bauprojekte auf Umwelt, Mobilität, Energie und Soziales gleichzeitig.

Weiterbildungsprogramm für interdisziplinäre Lösungen

Das TUM Institute for Life Long Learning bietet einen Zertifikatskurs „Digital Twins für Städte“ an. Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot wurde am Leonhard-Obermeyer-Center der TUM konzipiert, wobei Thomas H. Kolbe (Lehrstuhl für Geoinformatik), Prof. André Borrmann (Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation) und Prof. Frank Petzold (Lehrstuhl für Architekturinformatik) die wissenschaftliche Gestaltung verantworten. Das Programm verbindet in seinem themenübergreifenden Ansatz die Bereiche Digitales Bauen (BIM) und Digitale Stadtmodellierung (CityGML) mit innovativen Analyse- und Simulationsmethoden für die Gestaltung smarter urbaner Räume.

Weiterführende Informationen und Links

Begleitung des Projekts Digitaler Zwilling München durch den Lehrstuhl für Geoinformatik:

www.asg.ed.tum.de/gis/aktuelles/article/wissenschaftliche-begleitung-der-landeshauptstadt-muenchen-bei-der-erstellung-des-digitalen-zwillings-der-stadt/

Geobasierter Digitaler Zwilling Bayern und SDDI

https://wiki.tum.de/display/dzb/Geobasierter+Digitaler+Zwilling

Interaktive 3D-Stadtmodelle Online Demos: https://wiki.tum.de/display/gisproject/Online+Demo+Collection

Open Source Geodatenbank-System zum Management von 3D-Stadtmodellen (entwickelt unter Federführung des Lehrstuhls für Geoinformatik; weltweit im professionellen Einsatz):

https://www.3dcitydb.org/

Internationaler CityGML-Standard:

https://www.ogc.org/standards/citygml