Interview: Cornelia Freund

ED: Wie hat sich euer Team gefunden?

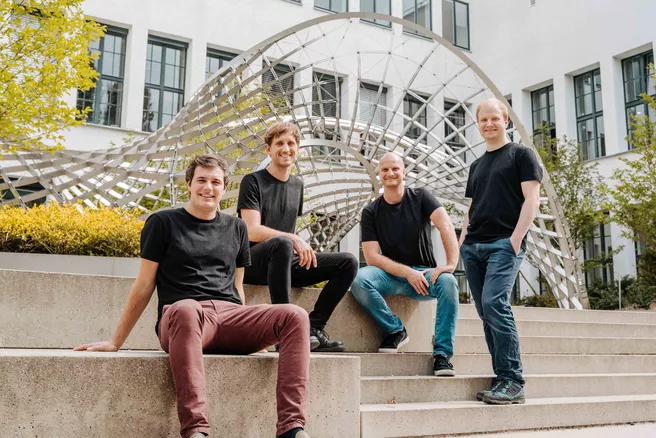

Florian Bauer: Alles begann als Forschungsprojekt an der Technischen Universität München (TUM), im Jahr 2019 haben wir dann Kitekraft gegründet. Die Mitbegründer fanden sich aus verschiedenen Disziplinen zusammen: Max Isensee ist Umweltingenieur und sorgt für das Business-Development. Christoph Drexler und André Frirdich sind Maschinenbauingenieure mit einem starken Hintergrund in den Bereichen Flugwindkraft und Rotor-Aerodynamik. Die beiden sind für die mechanischen und aerodynamischen Komponenten der Anlagen-Entwicklung verantwortlich. Ich bin Elektroingenieur und für die Elektronik und Software-Algorithmen zuständig.

Welche Technologie steckt hinter den fliegenden Windkraftanlagen?

Die Technologie besteht aus einer Multicopter-Drohne mit Flügeln, die durch ein Seil mit einer Bodenstation verbunden ist. Der stromerzeugende Kite aus Aluminium und Karbon fliegt in liegenden Achten oder Kreisen, vergleichbar mit den Blattspitzen einer konventionellen Windturbine, und das in Höhen von bis zu 500 Metern (die Nabenhöhe von Windrädern in Deutschland beträgt durchschnittlich 130 Meter). Anstelle eines großen Generators auf einem Turm erzeugt der angeleinte, autonome Drachen den größten Teil der Energie durch die Propeller – kleine Onboard-Windturbinen – und verwendet damit praktisch nur die effektivsten Teile zur Energiegewinnung. Unsere Anlagen benötigen also nicht Hunderte von Tonnen Beton und Stahl für einen Turm und ein Fundament, sondern lediglich ein dünnes elektro-mechanisches Seil und Software-Algorithmen. In die Leine integrierte elektrische Kabel übertragen den generierten Strom.

Ihr habt euch im Dezember 2022 1,6 Millionen Dollar gesichert. Wie investiert ihr das Kapital?

Wir haben uns riesig über die Finanzierung gefreut, und werden die Mittel verwenden, um die Technologie vom Prototyp zu einem netzgekoppelten, skalierten Produktdemonstrator zu bringen, der, wenn alles gut klappt, auch erstmals Energie in das Stromnetz einspeist. Dazu haben wir eine Pilotinstallation vorbereitet und ein neues Testgelände in der Nähe von München gesichert, um die Installation in diesem Jahr vorzubereiten. Außerdem verstärken wir gerade unser Team in den kritischen Bereichen Softwareentwicklung und Leistungselektronik. Ziel ist, ein verkaufsfähiges Produkt zu entwickeln, das dazu beiträgt, die Umweltbelastung bei der Energieerzeugung zu reduzieren.

Wann sind eure Anlagen auf dem Markt erhältlich und können eingesetzt werden?

Bis 2024 wollen wir mit den ersten Produkten an den Markt gehen. Dabei handelt es sich um 100 Kilowatt-Drachen mit 150 Metern Seillänge und einer Spannweite von zehn Metern. Momentan arbeiten wir bereits mit Bauernhöfen und Gemeinden zusammen, für die der Strom verfügbar sein könnte. Schrittweise wollen wir dann Anlagen für Microgrids und die Netzeinspeisung entwickeln, die auf 500 Kilowatt und später in den Mega-Watt-Bereich hochskaliert werden sollen - und das zu einem Preis von fünf bis zehn Cent je Kilowattstunde je nach Standort.

Wir fliegen Testsysteme bei Oberhaching und Otterfing und arbeiten mit Landwirten, Gemeinden und Netzbetreibern zusammen. Dabei erleben wir eine große Offenheit für unser Produkt, auch von behördlicher Seite. Denn klar ist, dass wir weit entfernt davon sind, klimaneutral zu sein. Mit Photovoltaik allein werden wir die Energiewende nicht schaffen; nur zusammen mit Windkraft wird dieses Ziel erreichbar sein. Ich bin mir sicher: Die Kites werden wie warme Semmeln aus der Hand gehen.

Wie helfen euch Simulationsmodelle – digital twins – bei der Produktentwicklung?

Man kann sagen: Im Kern ist Kitekraft ein Software-Unternehmen mit Hardware-Komponenten. Digitale Zwillinge standen von Anfang an im Fokus, beispielsweise habe ich mich in meiner Dissertation mit technischen und wirtschaftlichen Simulationsmodellen fliegender Windkraftanlagen beschäftigt. Und die Ergebnisse waren so vielversprechend, dass daraus unser Startup entstand. Auch jetzt fliegen wir den Kite ausgiebig in Simulationen und nutzen etwa Monte-Carlo-Analysen, bevor er in die Luft geht.

Welchen Hürden und Herausforderungen stellt ihr euch derzeit?

Wir arbeiten derzeit vor allem an der Technik. Der Kite muss zuverlässig fliegen, vor allem muss er komplett autonom Strom erzeugen sowie starten und landen, und das sicher und zuverlässig. Ausfallsichere redundante Sensoren, kleine und damit leichte Bauteile, wasserdichte Verarbeitung: All diese Hausaufgaben stehen für uns in Sachen Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Deshalb mag es nach außen hin vielleicht recht ruhig erscheinen, intern arbeiten wir auf Hochtouren, um zur Produktreife zu gelangen.

Mehr Informationen und Links:

Kitekraft: www.kitekraft.de

Lehrstuhl für Windenergie: www.epe.ed.tum.de/wind

Lehrstuhl für Hochleistungs-Umrichtersysteme: www.epe.ed.tum.de/hlu