Für die Umsetzung des Projekts stattete Industriepartner Sonnen die Dietfurter Haushalte mit Photovoltaik-Anlagen, Batterien und Elektroautos sowie einer Ladestation aus. Über eine zentrale Peer-to-Peer-Handelsplattform konnten die Teilnehmenden Solarstrom kaufen und verkaufen.

Der Feldversuch bestätigte, dass wenige Haushalte ausreichend sind, um einen nachbarschaftlichen Energiehandel in Schwung zu bringen. Der gegenseitige Kauf und Verkauf von Strom kann bei wirtschaftlichem Anreiz Verbrauchsspitzen senken und Engpässe vermeiden, so dass die Netzstabilität bei intelligenter Steuerung profitiert. BASE.V könnte damit ein Modell sein, künftig schwankende Energieerzeugung und steigenden Stromverbrauch in Einklang zu bringen, ohne die Netzstabilität oder Versorgungssicherheit zu gefährden.

Die Netzstabilität wurde dabei von Bayernwerk Netz durch die dynamische Anpassung der Netzentgelte unterstützt. Die Steuerung folgte dabei dem Ampelmodell des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft bei Netzengpässen im Stromnetz. Bei Grün gibt es keinerlei Einschränkungen. Wer dann gerade zu viel Strom hat, kann ihn selbst verbrauchen, ins Netz einspeisen oder verkaufen. Bei Gelb droht ein Netzengpass, der durch hohe Einspeisung oder hohen Verbrauch entstehen kann. Bayernwerk Netz passte die Netzentgelte in der gelben Ampelphase dynamisch an, sodass rote Ampelphasen verringert werden konnten. Wirtschaftliche Anreize führten so zu mehr Netzstabilität. Die Flexibilität der stationären Stromspeicher und der Elektroautos spielte dabei eine wichtige Rolle. Bei Rot fand kein Markt statt. Der Verteilnetzbetreiber griff steuernd ein, um durch Redispatch 2.0 eine akute Netzüberlastung zu verhindern.

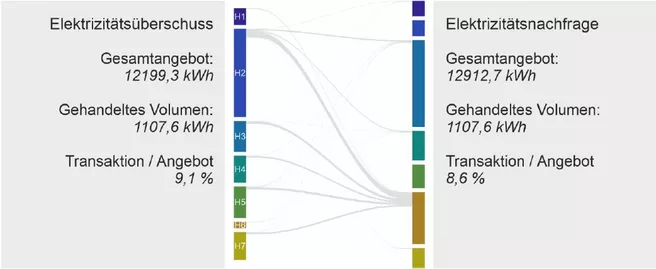

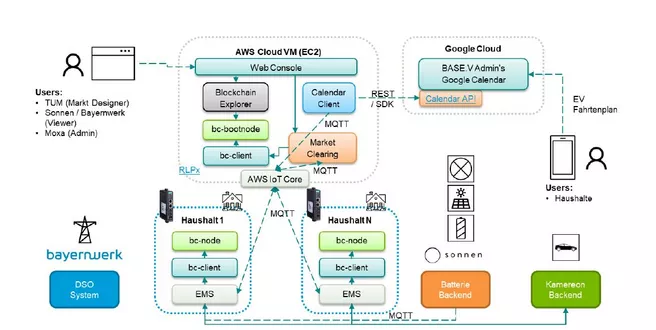

Einzigartig am Modellprojekt war das Ziel, lokale Strommärkte und aktives Engpassmanagement zu koppeln. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass sowohl Haushalte als auch der Netzbetreiber von dem smarten Energiemanagement profitieren. Dabei ermöglichten die Blockchain-Technologie und Kommunikationsprotokolle, Synergien in dezentralen Energiesystemen zu erkennen und zu nutzen. Im Konsortium brachte die TUM ihre Expertise im Bereich Energienetze und Energiespeicher ein, um ein smartes Energie-Managementsystem erfolgreich zu implementieren. Die Forscher:innen hatten zudem einen Energiemanagement-Algorithmus entwickelt, der die Ladestrategie der Speicher und der Elektroautos beeinflusste. Durch die Algorithmen für den Lokalstrommarkt und die dynamischen Preissignale konnten die Haushalte untereinander handeln und die Netzbelastung sowohl in Simulationen als auch im Demonstrator reduziert werden.

Industriepartner für das vom bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Forschungsprojekt waren Bayernwerk Netz GmbH und Moxa Europe GmbH. Die Haushalte handelten per „Smart Contracts“, die über ein vom Computer- und Kommunikationsspezialisten Moxa eingerichtetes Blockchain-Gateway abgewickelt wurden. Sonnen war als Unterauftragnehmer in dem Projekt maßgeblich beteiligt.

Ansprechpartner:

Lehrstuhl für Elektrische Energiespeichertechnik: Andreas Jossen, Holger Hesse, Stefan Englberger

Professur für Elektrische Energieversorgungsnetze: Rolf Witzmann, Tariq Almomani